当社講師

Wim Broeckx(ヴィム・ブルックス)

プロデュサー・特別講師(毎年12月24日~29日セミナーにて指導)

株式会社リンバーストレッチJapan

バレエコーチング アーティステックアドバイザー

1961年ベルギー・アントワープ生まれ。

ベルギーロイヤルアントワープバレエ学校入学。

1980年ロザンヌバレエコンクールファイナリスト

フランダースロイヤルバレエ団入団

ロンドンフェスティバルバレエ移籍(イングリッシュナショナルバレエ団の前身)を経て

オランダ国立バレエ団ソリストとして移籍

1986年同バレエ団プリンシパル昇格。

数々の世界的ガラコンサートや有名バレエ団公演にゲスト出演。

2000年オランダ国立バレエ団バレエマスター就任。

2002年オランダ王立ハーグ音楽院バレエ科校長・ダイレクター就任

2003年/2005年/2007年ローザンヌ国際バレエコンクール審査委員

2008年ローザンヌ国際バレエコンクール審査委員長兼芸術監督を務める。

現在は、運営委員のメンバーとしてコンクールと関りを持っている。

2020年1月オーストラリア クイーンズランドバレエにて専属教師

オーストラリアを中心にオセアニアの若手ダンサーを精力的に育成。長年のキャリアからも欧米のバレエ学校・バレエ団共とも強い繋がりを持っている。

生徒さんへのメッセージ

日々正しいバレエを理解して学び踊る事が将来へ繋がります。ハードワークはスマートワーク

Karen Donavan(カレン・ドナヴァン)

特別講師・ポワントへの導入研究者・ポワントワーク

(12月24日~29日セミナーにて指導)

オーストラリアクイーンズランド州出身、

1978年英国ロイヤルバレエスクールに入学

1979年Adelin Genneコンクールにて銅メダルを獲得。

1980年にロイヤルバレエスクール卒業後 バーミンガムロイヤルバレエの前身であるSandler’s’ Wells Royal Ballet 団に入団。1989年プリンシパルに昇格後、数々のクラシックバレエの全幕の主役を踊る。

オデット/オディール、スワニルダ、ジゼル、金平糖、パキータ(プリンシパルロール)、

キトリ、テーマとバリエーションなど幅広い役柄、また沢山の著名な振付家と共に仕事をする。

引退後1993年英国の国家公認UKピラティス、バレエ教師の資格を習得する。

ロイヤルバレエスクールに勤務し、生徒たちのオーデションに向けての指導を行う

2009年オーストラリアに帰国後Jaqueline Moreland Award やCity of Sydney Macdonald Scholarship などオーストラリアの著名コンクールの審査員を務めると共に、

■著書のPoints of Viewはポアントをこれから履くための生徒達に大変好評であり、大変優れた低学年のバレエ生徒への教えはオーストラリア国内外から大変評価を受けている。

現在ヴィム・ブルックスがカリキュラムを立てた

アネット・ロゼリーダンススクールにて主任講師として勤務

生徒さんへのメッセージ

ポワントを履き正しく綺麗に踊る為には、正しいバレエの為の体作りが必要です。焦らず準備を怠らないように日々リンバーストレッチをしっかりされて下さい。

Can Arslan(チャン・アースラン)

現在Nordharzer Stadtbund Theater芸術監督

ドイツミュンヘン出身。

ミュンヘンバレエアカデミーを卒業し、ベルリン国立バレエ団へ入団。

Wim Broeckx先生の弟さんのYanBroeckx先生と同時期を過ごす。

同バレエ団にてモーリス・ベジャールやイリ・キリアン、ナチョ・ドゥアトを始めとした振付家達と共に仕事をする。

振付家としてScopia Ballet/Ballett Dortmunt/Ballett Augsburg/Theater Bremerhaven /Theater Ulm/Lelattre Dance company Ballett Kiel/Mainfranken theater Wurzburgなどのドイツを中心とした有名カンパニーへ振り付けを提供。

2015年Nordharzer Stadtbund Theater の芸術監督に任命される。

今ヨーロッパ のバレエ界で注目されている振付家の一人である。

生徒さんへのメッセージ

あなたに自分の作品を通して今現在ヨーロッパのスタイルのコンテンポラリーを学んで頂きたく願っています。1年に1度東京でいつでもオンラインで指導します。お待ちしてます。

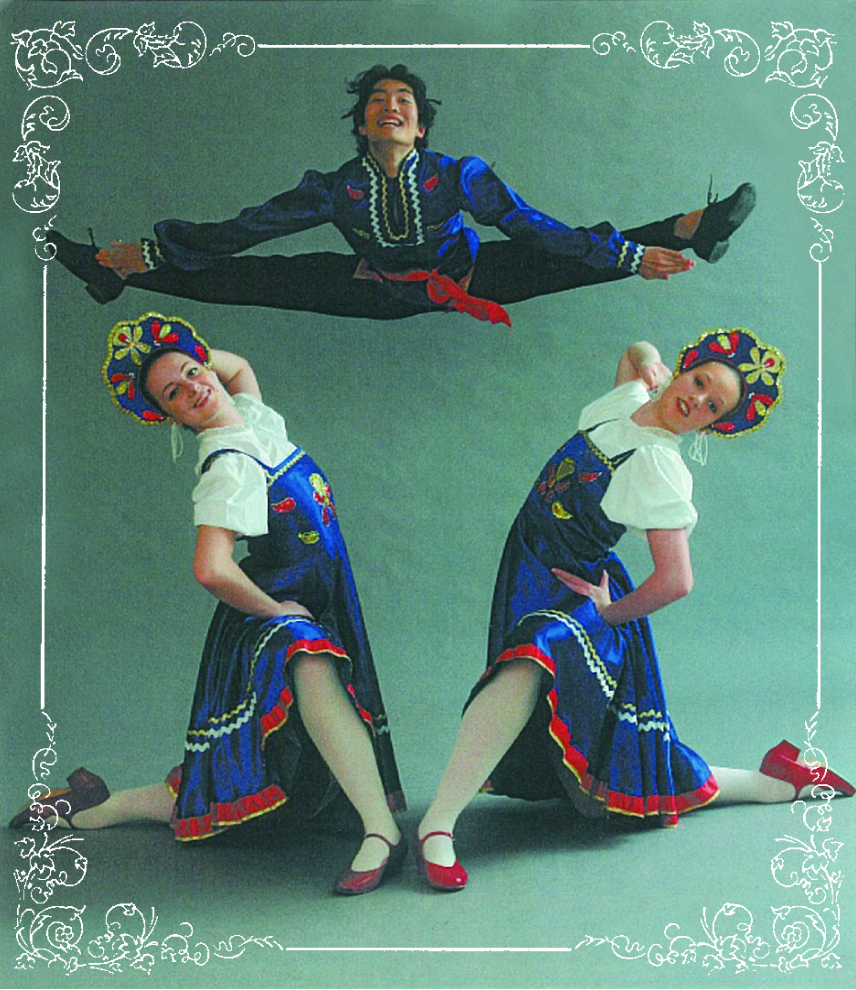

Naoki Kataoka

強化クラス責任者・リンバーストレッチ・バレエクラス・コンテンポラリークラス

キャラクタークラス

片岡 直紀(かたおか なおき)

ヴィム・ブルックスより 海外名門バレエ学校レベルの指導力・指導プログラムに対し推薦を受ける。

14歳単身で渡豪し、オーストラリアバレエ界の名教師タニア・ピアソン師を頼りに単身バレエ留学する。

オランダ王立ハーグ音楽院(コンセルヴァトワール)

バレエ科入学2年生修了。

ドイツ州立マンハイムホフシューレを主席で卒業。

カールスルーエバレエ団研修をへて、その後、恩師タニア・ピアソン先生のアシスタントを半年間務めた後

Singapore Dance Theaterに入団。

その後ドイツTheater Luneburg/Nordharzer Stadtbund Theaterにてソリストとして踊る。

2014年Tanya Pearson よりリンバーストレッチプログラムの著作権を授与。

2014年株式会社リンバーストレッチJAPANを設立、代表取締役に就く。

2015年7月新書館株式会社より、リンバーストレッチDVDを発売。

現在はリンバーストレッチを日本へ普及させるべく2017年度退団し帰国。

現在Kバレエスクール・チャコット・劇団四季 などでリンバーストレッチを指導する。

Kバレエスクールにてキャラクタークラスを指導

現在ダンスプロジェクトの企画者として活動中。

東日本被災復興芸術プロジェクト Project LUCT (プロジェクト ルクト)設立者。

2016年ヴィム・ブルックスと共にタニア・ピアソン クラシカルコーチングアカデミー外部講師を務める

2017年ヴィム・ブルックスより バレエクラス・コンテンポラリークラス・キャラクタークラスの指導者として推薦を受ける

現在もヴィム・ブルックスの下指導法・解剖学的観点からみたバレエ指導を追求し続ける

2020年ドイツ公立バレエ団Nordharzer Stadtbund Theater

ゲストティーチャーとして呼ばれる

生徒さんへのメッセージ

バレエは体が楽器です。より良い楽器作りから始めないと素晴らしい演奏はできません。日々楽器作りを正しい方法でより芸術性を表現できる楽器作りから始めましょう。

苦手なテクニックをいかに強化して得意にできるか教えます

Jane Devine 強化クラスポワントワーククラス担当 【オンライン】

■ロイヤルバレエスクールに1972年入学

■1973年RAD主催アデリン・ジェネ国際コンクールにて金賞を受賞しロイヤルバレエ団に入団

■ロイヤルバレエ団ではマクミランやアシュトンなど名だたる振付家とともに仕事をする。

■1981年にイングリッシュナショナルバレエ団に移籍後プリンシパルとして数々の主役を踊る。

■引退後RAD本部にて代表責任者の補佐役及びティーチャーズコースの責任者を長年にわたり務める。

■現在オーストラリアへ戻りオセアニアの次世代のバレエダンサーを育成に努めている。

Masayuki Morita

特別クラス(不定期)

森田雅順 (もりた まさゆき)

東京都出身

1983年東京バレエ団入団 溝下司朗に師事

以降2007年まで全ての国内海外全ての公演に参加

主な出演作品

『くるみ割り人形』アラビア 『白鳥の湖』1幕パドトロワ 『眠れる森の美女』四人の王子

『ジゼル』 一幕 従者

ピエール・ラッコット版 『ラ・シルフィード』 ガーン役 一幕パドドゥ

モーリスベジャール振付 『舞楽』『火の鳥』『ペトルーシュカペトルーシュカ』『ボレロ』『春の祭典』 『THE KABUKI』現代の寛平 塩谷判官

ジョンノンマイヤー振付 『月に寄せる七つの俳句』『時節(とき)の色』『スプリング・アンド・フォール』『ロメオと ジュリエット』

ジョージ・バランシン振付 『水晶宮』第2第4楽章『テーマとヴァリエーション』 イリ・キリアン振付

『シンフォニー・インD』

元東京バレエ団付属バレエ学校にて初代ボーイズクラス担当

現在 東京バレエ団 団員クラス

並びバレエ学校大人クラス教師を担当

お客さまへのメッセージ

特別クラスでお目にかかりましょう

Hidehiko Harada

特別クラス指導 (不定期)

原田 秀彦(はらだひでひこ)

東京都出身

元東京バレエ団芸術監督 北原秀晃(きたはらひでてる)の指導の下にバレエの基礎を学んだ後、渡欧しフランス ユースバレエ団、スイス バーゼル市立劇場、ドイツ ボン市立劇場、ニュルンベルグ市立劇場、ドイツ国立ベルリン コミッシェ オパー劇場バレエ団でソリストダンサーとして活躍。

在欧中に元ニューヨーク シティ バレエ団ソリストダンサー パトリック ヒンソン氏にバランシンメソードを伝授される。

帰国後は、日本バレエ協会、NBAバレエ団、井上バレエ団など多くのバレエ団に客演、現在は、国際バレエアカデミア(旧東京小牧バレエ団)バレエマスターを務めプロバレエダンサーやプロを目指す子供たちを指導育成する傍ら、アカデミックなバレエ教育法を日本に伝えるべく活動しています。

その他メニューのご紹介

Webショップ

弊社運営Webショップで、商品をお買い求めいただけます。

営業案内

受付時間

AM9:00~PM11:00

休業日

年末年始12月28日〜1月4日

メール対応 年中対応

メールアドレス:

nyh779428@gmail.com

お問合せはこちら

お気軽にご連絡ください。